Tre secoli di elaborazione dati

Informatica che risale indietro negli anni

Tre secoli di elaborazione dati

Tra tante le copertine impolverate e le pagine ingiallite della mia piuttosto ampia libreria, mi si è materializzato tra le mani un libro stampato in epoche ormai lontane. Era il 1975, l’anno in cui ho iniziato le mie esperienze lavorative. L’ho sfogliato con curiosità e affetto, scorrendo le pagine scritte (poche) e le tantissime immagini che risalivano addietro nei secoli e che un po’ avevo dimenticato. Il titolo: “Tre Secoli di elaborazione dati”.

Si tratta di una pubblicazione preziosa e anche curiosa, che mi fa piacere condividere, considerando che non ho trovato nessun copywright che lo vietasse. Una storia a disposizione di quelli che l’informatica l’hanno vissuta dai suoi albori – nel 1975 IBM ha lanciato il primo elaboratore per piccole e medie aziende, il Sistema /32, con tastiera e un piccolo video – come di quelli che l’hanno approcciata nei periodi successivi, dall’informatica individuale all’Intelligenza Artificiale. Mi limito a riprendere, parola per parola, stralci del testo associandoli ad alcune delle bellissime immagini del libro.

Ah, dimenticavo. Le prime schede perforate ad 80 colonne erano state progettate con il medesimo formato del biglietto statunitense da un dollaro, come potete verificare con i vostri occhi.

Alberto Delaini

La “Pascalina”

A diciannove anni, nel 1642, il matematico, filosofo e scrittore francese Blaise Pascal inventa una macchina che dimostra come i calcoli possano essere compiuti in modo puramente meccanico.

Una serie di ruote, che rappresentano le unità, le decine, le centinaia ecc., portano sulla circonferenza le cifre da 0 a 9 e sono collegate fra loro mediante ingranaggi.

La rotazione completa di una ruota fa avanzare di un’unità la ruota alla sua sinistra: per la prima volta una macchina esegue automaticamente il “riporto”, finora conteggiato a mente dall’uomo.

Per altri trecento anni il riporto automatico resterà il principio fondamentale di tutti gli strumenti di calcolo, dal contachilometri dell’automobile alla calcolatrice da tavolo.

La Macchina di Leibnitz

Allo scopo di rendere automatici i calcoli delle tavole trigonometriche e astronomiche, nel 1671 il tedesco Gottfried Wilhelm Leibniz progetta una macchina calcolatrice che utilizza pignoni dentati di varia lunghezza e una versione perfezionata del meccanismo di riporto automatico ideato da Pascal.

In questo modo vengono eseguite meccanicamente le moltiplicazioni e le divisioni sotto forma di addizioni e sottrazioni ripetute.

Lo sviluppo delle scienze, degli studi astronomici, della navigazione marittima, porta a una fioritura – nei secoli XVII e XVIII – di invenzioni e progetti di mezzi meccanici per effettuare in modo più rapido i calcoli sempre più complessi che si rendono necessari.

Le raffinate invenzioni di Pascal, di Leibniz e degli altri studiosi rimangono però limitate alla ristretta cerchia degli scienziati loro contemporanei.

La tecnica del tempo non è infatti in grado di produrre in serie i pezzi di grande precisione richiesti per il funzionamento delle macchine. Soltanto dopo la rivoluzione industriale, con il perfezionamento delle tecniche meccaniche e produttive, diventa possibile realizzare e produrre in serie diversi strumenti praticamente utilizzabili.

Nello stesso tempo, grazie allo sviluppo dei commerci e delle società bancarie, si accresce rapidamente l’interesse verso le macchine calcolatrici che possono far risparmiare tempo e denaro.

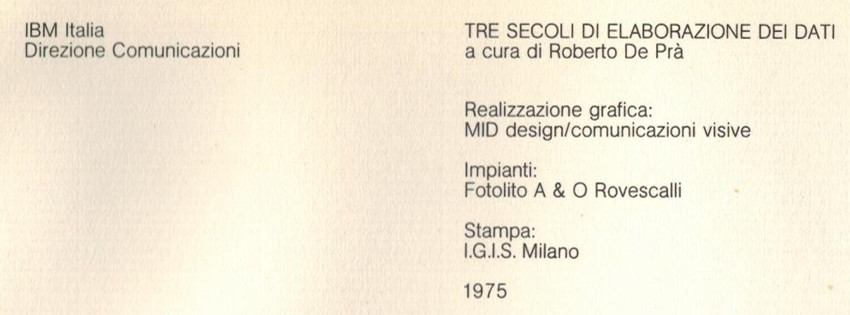

Nasce la scheda perforata

Nel 1804 il francese Joseph-Marie Jacquard perfeziona l’idea del meccanico Falcon che un secolo prima aveva scoperto un nuovo sistema per rendere automatiche alcune fasi del lavoro di tessitura.

Il telaio era guidato automaticamente nei suoi movimenti da una serie di fori praticati su delle schede di cartone. Nasce cosi la “scheda perforata” per trasmettere a una macchina le istruzioni necessarie al suo funzionamento.

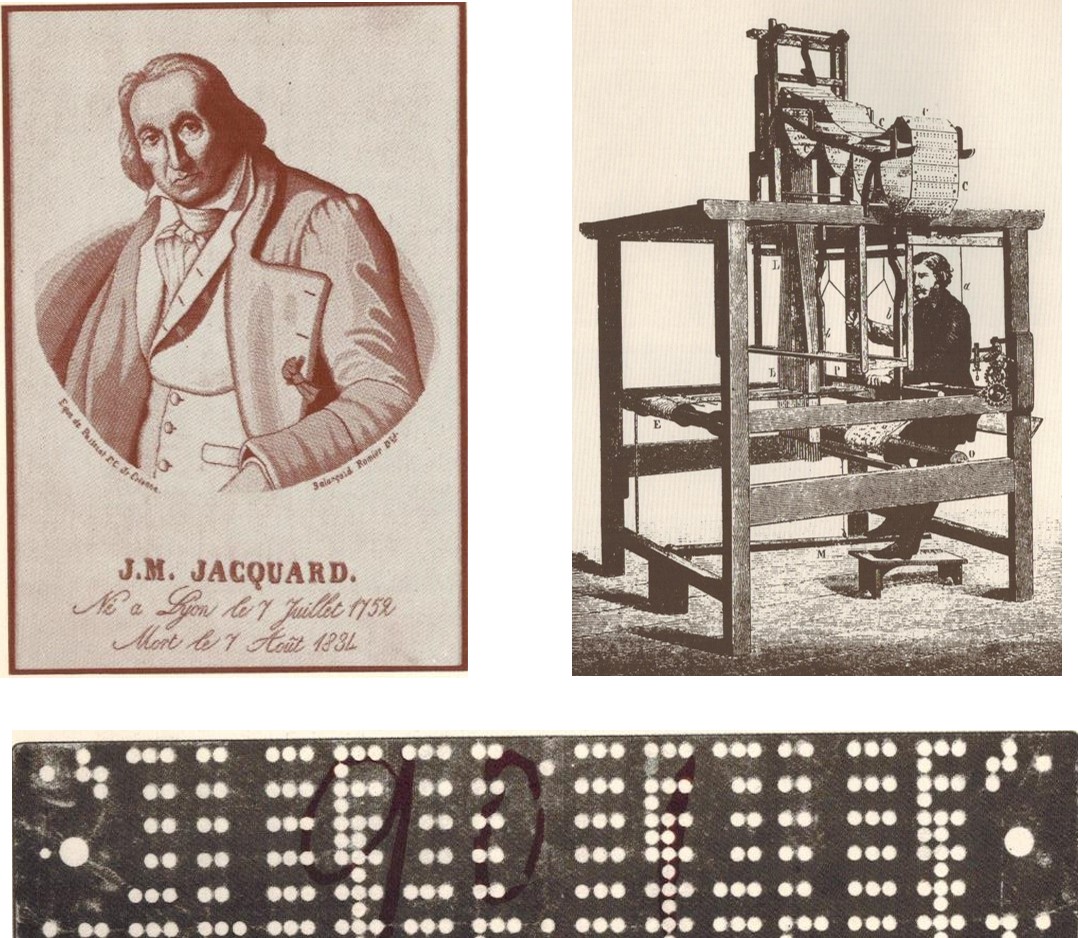

La Macchina analitica di Babbage

Nel 1822 Charles Babbage, un matematico inglese, realizza una “macchina differenziale” che è in grado di svolgere automaticamente calcoli scientifici ed astronomici.

Dieci anni piú tardi mette a punto il progetto di una “macchina analitica” che combina per la prima volta l’idea delle schede perforate con quella delle ruote a riporto automatico. La macchina analitica, che non venne realizzata in pratica per problemi tecnici ed economici, era in grado di compiere da sola tutte le operazioni aritmetiche sui numeri introdotti e di eseguirle in sequenze diverse per risolvere problemi diversi.

L’aspetto più rivoluzionario è però lo schema generale della macchina, identico a quello che verrà adottato, un secolo più tardi, negli elaboratori elettronici moderni.

LE MACCHINE A SCHEDE PERFORATE

Nei primi anni di questo secolo Herman Hollerith viaggia instancabilmente attraverso l’America e l’Europa per promuovere l’idea delle sue macchine a schede perforate che permettono di organizzare e classificare velocemente ed economicamente grandi quantità di dati.

Dal 1900 al 1940 queste macchine vengono modificate, perfezionate, rese piú veloci. Viene sviluppata una serie di nuove macchine basate su gli stessi principi e capaci di eseguire ciascuna determinate operazioni sulle schede perforate.

Numeri e lettere

Note anche come “macchine meccanografiche”, le macchine a schede perforate sono in grado di riprodurre i dati introdotti, di classificarli e suddividerli, di sommarli, moltiplicarli o dividerli.

Possono effettuare comparazioni e ricerche, preparare riepiloghi e prospetti, perforare su una scheda i risultati delle proprie operazioni o addirittura stamparli.

I dati vengono inoltre accettati ed emessi dalle macchine non solo sotto forma di numeri, ma anche di lettere, permettendo cosí una piú facile comprensione dei risultati e delle informazioni trattate anche da parte del personale non specializzato.

Un’economia in crescita

La rapida crescita delle aziende, l’aumento dei compiti affidati agli enti pubblici, l’espandersi dell’economia e dell’industria, soprattutto negli Stati Uniti, richiedono nuovi strumenti contabili e organizzativi.

L’estendersi delle dimensioni delle imprese porta con sè l’esigenza di disporre tempestivamente di una documentazione sempre piú vasta.

La validità delle macchine a schede perforate per risolvere i problemi del mondo commerciale e produttivo sta nella loro capacità di ridurre gli archivi e i carteggi ormai divenuti troppo voluminosi, di ottenere in tempi piú brevi risultati piú precisi e di diminuire i costi per conoscere in ogni momento la situazione esatta in cui si trova l’azienda.

Inoltre, le macchine a schede perforate non solo meccanizzano lavori prima svolti a mano, come la contabilità, ma consentono di svolgerne altri fino allora impossibili, quali ad esempio l’analisi dei costi e delle vendite.

Prime ad utilizzare le macchine meccanografiche sono le aziende che devono raccogliere ed elaborare grandi masse di informazioni: le compagnie telefoniche per registrare ed addebitare le conversazioni; le ferrovie per seguire il trasporto delle merci, le società di assicurazione per studiare le statistiche della mortalità e degli incidenti.

La scheda perforata

Nel 1928, pur mantenendo le dimensioni del biglietto da un dollaro, la capacità delle schede di contenere informazioni viene quasi raddoppiata: le colonne dei dati vengono infatti portate da 45 a 80. I fori assumono forma rettangolare: in ciascuna colonna ci possono essere uno o piú fori che rappresentano un numero, una lettera o un carattere speciale (asterisco, parentesi ecc.).

A seconda della particolare applicazione cui sono destinate, le schede vengono suddivise in modo diverso mediante linee verticali. Possono essere anche impiegati colori differenti per rendere piú facilmente riconoscibili le varie zone.

Per aumentare la quantità di informazioni immagazzinate su ogni scheda, si fa ricorso a “codici”: ad esempio, per identificare dei prodotti, si impiegano dei numeri prestabiliti anziché il nome dei prodotti stessi che può essere notevolmente lungo.

L’elaborazione meccanografica

L’elaborazione dei dati mediante macchine meccanografiche comprende tre fasi distinte: l’introduzione dei dati sulla scheda (perforazione); la loro elaborazione (selezione, inserimento, calcolo ecc.) ed infine l’ottenimento dei risultati sotto forma di perforazioni su schede o di prospetti stampati (tabulazione).

La fase di perforazione

Nella fase di perforazione, i dati contenuti nel documento originale (il modulo del censimento, l’ordinazione di un cliente, una bolla di consegna ecc.) vengono battuti da un operatore su una tastiera e convertiti in fori su una scheda.

Contemporaneamente essi vengono anche stampati in forma normale sul bordo superiore della scheda per una piú agevole comprensione del significato delle perforazioni.

Poiché questa prima fase è l’unica in cui si ha l’intervento diretto dell’uomo che può provocare errori, battendo per esempio un tasto sbagliato, le schede vengono controllate per mezzo di una apposita macchina “verificatrice”.

Selezione, inserimento e calcolo

Le fasi successive alla perforazione sono effettuate da macchine operanti in modo completamente automatico, fatta eccezione per il trasferimento manuale dei pacchi di schede da una macchina all’altra. L’elaborazione dei dati perforati sulle schede si può articolare in varie operazioni ricorrendo a diversi tipi di macchine.

La selezionatrice consente di ordinare le schede secondo codici prestabiliti: per esempio, introducendo nella macchina un pacco di schede, queste vengono tutte ordinate secondo il numero di codice progressivo, oppure vengono suddivise in più gruppi contraddistinti da codici diversi e raccolte in apposite caselle.

L’inseritrice è in grado di fondere assieme due serie di schede, dando origine a un unico gruppo

ordinato con un certo criterio.

Una forma di elaborazione molto frequente è anche il calcolo, che viene svolto da macchine calcolatrici in grado di effettuare in modo automatico somme, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni sui dati contenuti nella scheda e capaci di perforare sulla stessa i risultati